| �{��̐V�ό��X�� |

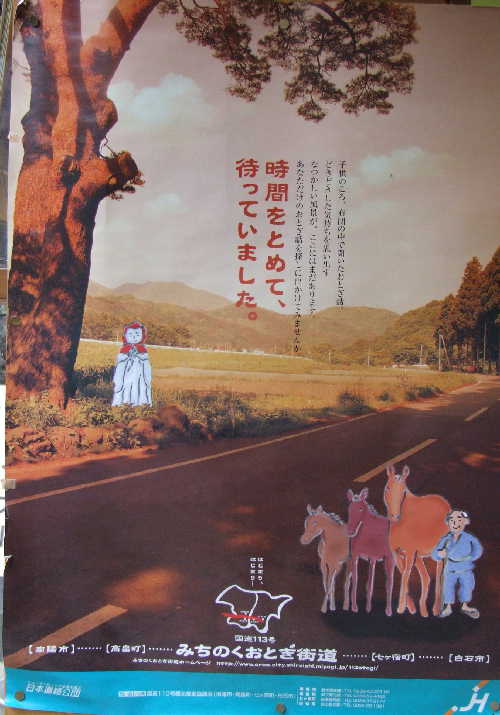

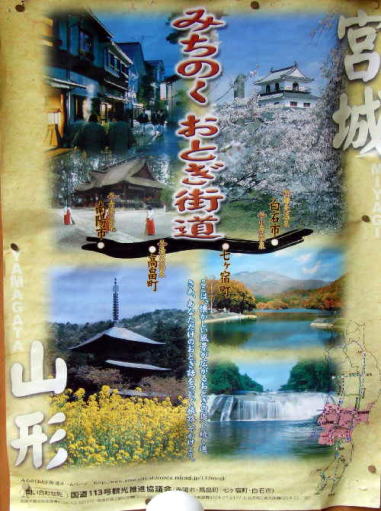

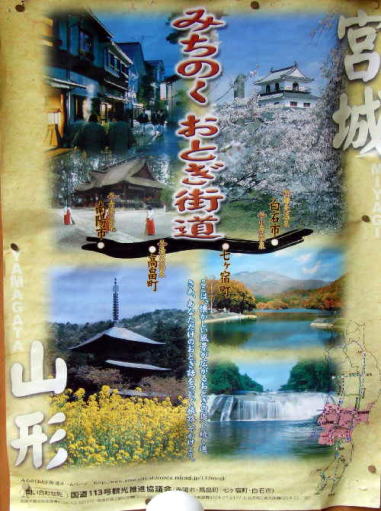

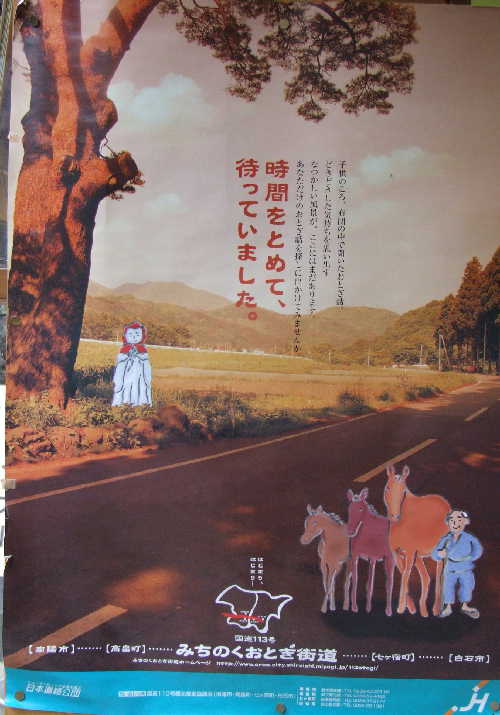

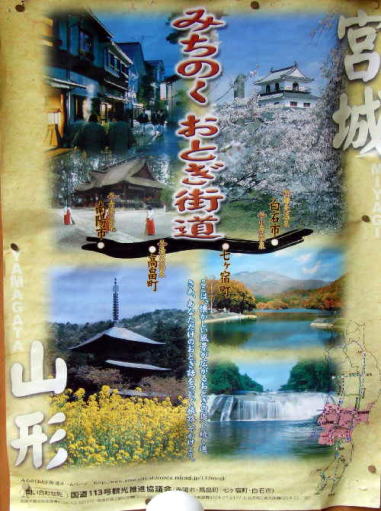

�݂��̂����Ƃ��X���^�{��-�R�`���^

|

�E�ꏊ�F�����P�P�R�����ɂ܂����锒�Ύs�A�����h���A�������A��z�s

�E�����P�P�R��(��s��)�ό����i���c��

|

���Ύs

�@ �@

|

�����W����

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs�����H�P�Q�O�|�P

�E�����F�P�X�X�R�N(�����T�N)�ɃI�[�v���@���i�̂o�q�Ɠ��{���ւ̂�������[�߂Ă����������Ƃ������̂ŁA���i�̐����⎎�������đ���̃r�f�I���f�A���ЎВ������̎���̓W���Ȃ�

�@�J�َ��ԁF�@�ߑO�P�O������ߌ�S��

�@�x �� ���F�@���j�Փ��y�ё�Q�A�S�y�j���@���ٗ��F�@���� |

|

|

����M�Ί�(���イ���傤�����傭����)�@�e�ʐ�(�����߂�)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs��[��4-1���Ύs���������v���U�@

�E�����F�e�ʐ@�s�w��L�O��

�@����M�Ί�́A�M�Ί�̕��̒��ɁA����\����(�Β��E�p�M�̕��ˏ��𒆐S�Ƃ��āA���̊O���ɁA�_��E�p�M�����������������́j���܂݁A�ꌩ�A�e�Ԃ̖����ׂ��悤�ɂ݂���̂Œʏ́u�e�ʐv�ƌĂ�Ă��܂��B

|

|

|

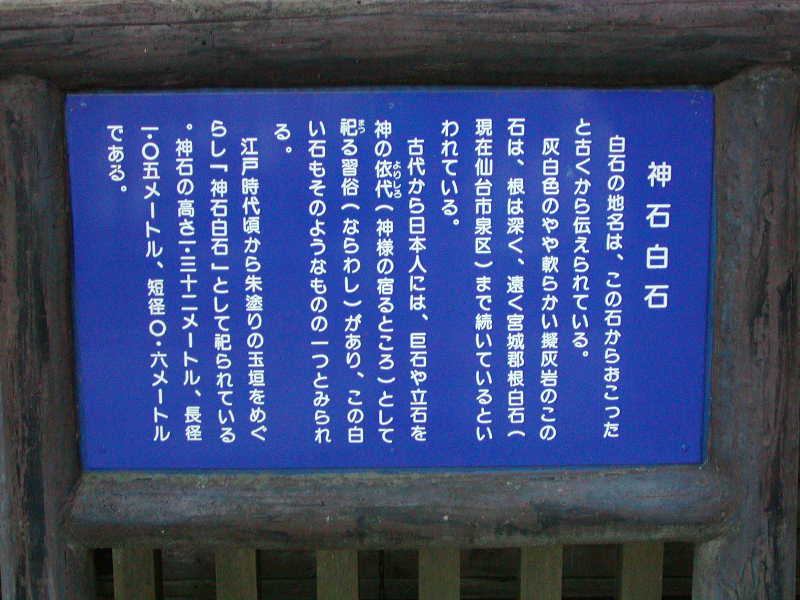

�_�Δ���(�������낢��)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs��[���S

�E�����F���̒n���́A���̐��炨�������ƌÂ�����`�����Ă���B�D���F�̂���炩���[�D��̂��̐́A���͐[���A�����{��S������(���ݐ��s���)�܂ő����Ă���Ƃ����Ă���B

�@�Ñォ����{�l�ɂ́A���◧��_�̈ˑ�(�_�l�̏h��Ƃ���)�Ƃ����J��K��(�Ȃ�킵)������A���̔��������̂悤�Ȃ��̂̂P�Ƃ݂���B

�@�]�ˎ��㍠�����h��ʊ_���߂��炵�u�_�Δ��v�Ƃ����J���Ă���B

�@�_�̍����P�D�R�Q���A���a�P�D�O�T���A�Z�a�O�D�U��

|

|

|

��[��(���������)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs��[��

�E�����F���Ɖ��~���������Ԓʂ�ɂ́A��[�삪�����Ɠ������ɗ���Ă��܂��B

�@��[��͔��Ώ�̊O�x�ł������������B���ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă�����[��B

�@���݂ł͂��̐�ɂ�������̃R�C���������܂�

|

|

|

���Ώ�

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs�v����1-16

�E�����F��O�N�̖�(�P�O�W�R�`�P�O�W�V�N)�Ő���𐬂������c�����q�ьo�������̒n������A���c���Ə̂��Ă����ɒz�邵���B

�@���̌㔒�Ύ��Ȃǂ̎x�z��A�ɒB���̐��͉��ɓ��������̂́A�P�T�X�P�N(�V���P�X�N)�L�b�G�g�́A���̒n����v�����A��Îᏼ��ƂƂ��Ɋ��������ɗ^���B�������Ɛb���������q�勽���́A���Ώ�����C�����Ȃ�B

�@�P�T�X�W�N(�c���R�N)�㐙�̂ƂȂ��㐙���Ɛb�C�Ñ������͔��Ώ�̍č\�z���s������

�@�P�U�O�O�N(�c���T�N)�փ�������̒��O�A�ɒB���@�͔��Ώ���U�����A���̒n���͍ĂшɒB�̂ƂȂ��āA�ΐ��a�������ꎞ���

�@���̌�A�ɒB���Ɛb�Бq���\�Y�ɂ���đ���C���Ȃ���A�Ȍ㖾���ېV�܂łQ�U�O�N�]�N�ԕБq���̋���ƂȂ�A�鉺���Ƃ��ĉh�����B

|

|

|

�\���㉡�j�@��C�ݖ��E�F��(�����Â@�܂���)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs�v����1-16

�E�����F��\���㉡�j�@��C�݉E�q�哙�����i�{���@�p���ݎ��j

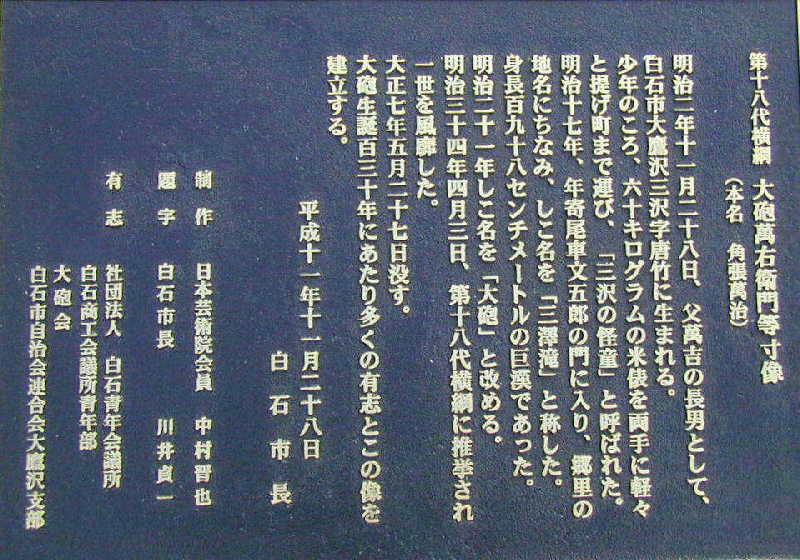

�@������N�\�ꌎ��\�����A���g�̒��j�Ƃ��āA���Ύs����O���|�ɐ��܂��B

���N�̂���A�Z�\�L���O�����̕ĕU�𗼎�Ɍy�X�ƒ��܂ʼn^�сA�u�O��̉����v�ƌĂꂽ�B

�@�����\���N�A�N����ԕ��ܘY�̖�ɓ���A�����̒n���ɂ��Ȃ݁A���������u�O�V��v�Ə̂����B

�@�g���P�X�W�Z���`���[�g���̋����ł������B������\��N���������u��C�v�Ɖ��߂�B

�@�����O�\�l�N�l���O���A��\���㉡�j�ɐ�������ꐢ���r�����B�吳���N�܌���\�����v���B

�@���a�S�O�\�N�ɂ����葽���̗L�u�Ƃ��̑�����������B

�@�����\��N�\�ꌎ��\�������Ύs��

�@����F���{�|�p�@����@�����W��

�@�莚�F���Ύs���@�����

�@�L�u�F�Вc�@�l���ΐN��c���^���Ώ��H��c���N���^��C��^���Ύs������A�������x��

|

��ҁF�����W��@�@�����P�P�N����

�@���Ύs���Ώ�Ɍ�������Ă��ĒJ���Ƒ�C�̖������܂�Ă���B

����͑�C�̔����������ƂȂ������A��C�́u�����ɒJ���Ƃ������y������̂Ɏ��̔肪���Ă���̂͐S�ꂵ���B�ꏏ�ɂ��Ă��炦��Ȃ�v�Ƃ��������ŗ��������Ƃ����G�s�\�[�h���c���Ă���B |

|

|

�_����(����߂�����)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs�v�����P�|�P�V

�E�����F�{�Ђ͂W�O�V�N(�哯�Q�N)����������c�����C���n�������Ɠ`�����A���̗̎�ł���A�����G�t�A���������A�㐙�i���Ȃǂ̐��h����삳��Ă��܂����B�c���T�N�ɈɒB���@�����Ώ���U�ߗ��Ƃ��A���̐�N���������Ōc���V�N�ɕБq���\�Y�����̒n��^�����܂��B�ȗ��A�Бq�Ƃ̐��h�ЂƂȂ�A�Гa�̑��c��C�������Ƃōs����悤�ɂȂ�܂��B�����R�Q�N�ɔ��Α�ŁA�Гa�̂قƂ�ǂ��Ď����A���R�R�N�ɖ{�a�c���A���R�X�N�ɔq�a�c���܂����B���݂̎Гa�͏��a�P�O�N�ɉ��z�������̂ł��B

|

|

|

�Бq�ƒ����Ɖ��~(�����։�)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs���v�����U-�T�Q

�E�����F�Бq�Ƃ̒����ƒ��̕~�n�ՂŁA���։Ƃ��甒�Ύs�Ɋ��ꕽ��3�N�ɏC�����ꂽ�B

|

|

|

�����V�����E�╗�C����̓�

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs����������

�E�����F��������V�����͎s���̐�D�̃n�C�L���O�R�[�X�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�ɋʌk(�ւ����傭����)�͖����̕����E���x�h���a�P�R�N�����ɗV�ہA������т�����A���̌k�J����ɋʌk�Ɩ��t�����B�u�Ɂv�́u���E�E���v�̂R���łł��Ă���̂ł���ɂ��ȂƂ����܂��B�E�R�[�X�F�V����������1.0km���e�q�ꁨ0.4km�����ҁ�0.5km���V�����o����0.1km�����v�ە��o�X��

|

�╗�C����̓�

���˒�

���S�̓����@���������̓��Ǝv���܂��B

�e�q��̓��W

�T����

|

|

�X�p�b�V�������h���^�X�p�b�V�������h�p�[�N

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs����������v��18

�E�����F

|

�ō�

��c��

�݂苴

|

|

�����̃R�c�u�K��

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs�������䉼��

�E�����F���ΐ�ɂ������F�勴��n���Ă����̉E�ɓ���e���̏��ɁA�Ŕ�����܂��̂ŁA���̊Ŕɏ]���āA�ׂ�����i�݁A�Ăє��ΐ��n������̏���̓r���ɂ���܂��B�R�c�u�K���́A�C�`�C�Ȃ̏���ł��B�{��́A�P�X�Q�W�N(���a�R�N)�ɁA�X��ψꎁ�����ɂ���āA�O�d������S�Ŕ������ꂽ�J���̕ώ�ł��B�����̃R�c�u�K���́A�n���̐A�������Ɓ@�ē��l�Y�����ɂ���āA�킪���łQ�Ԗڂɔ������ꂽ�B

|

|

|

�����̃q�_���}�L�K��

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs����������_�O�S�S-�Q

�E�����F�������Q�T�O�N�B���w��@�V�R�L�O��

�@�C�`�C�Ȃ̏���ŁA�P�X�P�R�N(�吳�P�Q�N)�ɁA���w���m�@�O�D�{���ɂ���Ĕ������ꂽ�J���̕ώ�ł��B

�@�{��́A���ꌧ�����S���쒬�F��A���Ɍ��{���S�{�����\���ȂǂɎ�������M�d�Ȏ���ł��B���̃q�_���}�L�K���́A�n���̐A�������Ɓ@�ē��l�Y�����ɂ���Ĕ������ꂽ���̂ł��B�q�_���}�L�K���́A���łU��������������Ă��Ȃ��B

�@��q�̕\�ʂׂ̍����������ɐ��Ă��邱�Ƃ���q�_���}�L�K���ƌĂ��B�J���̕ώ�

|

|

|

���ˑ�h(�����Ƃ��킵�キ)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs��������

�E�����F���B�X���̌K��(������)�h���琼�֕���H�B(�����イ)�X���̍ŏ��̕����̏�m�R�h�܂ł��u�����h�X���v�Ƃ����B

�@�{�X���̏��⓻(�����`�{�錧��)�Ƌ��R��(�{��`�R�`�̌���)�̊Ԃɂ́A��ˑ�A���ˑ�A�n���A�ցA���ÁA���c�A�����̂V�̏h���u����A�o�H���e�˂̎Q�Ό��H�̏h�꒬�Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂����B

�@���Ύs�����n��̉��ˑ�ɂ͍��������������̖��Ƃ��c��A�����̖ʉe���c���Ă��܂��B

|

|

|

��ˑ�h(���݂Ƃ��킵�キ)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs�������㒬

�E�����F���ˑ�h(�����Ƃ��킵�キ)�v���畟���Ƃ̌������ʂɐi�ނƁA�R�������h�X���̏h�꒬�Ƃ��ĉh�����u��ˑ�h�v������܂��B

�@�������ʂ���͏��⓻���z���Ė�Q�q�قǂ̏ꏊ�Ɉʒu���A���̂̋��ɋ߂��������ߔԏ��⌟�f���~������܂����B���ĉ��H�̏��喼�����������X�������Ɍ������銝�������̉Ɖ��͏��Ȃ��Ȃ�܂������A����A�˂�ƁX�ɓ����̖ʉe���݂邱�Ƃ��ł��܂��B

|

���{�̓��P�O�O�I�@�ē��W���Ɛ�����

|

��ˑ�(���݂Ƃ��킵�キ)���f���~�@

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs���������

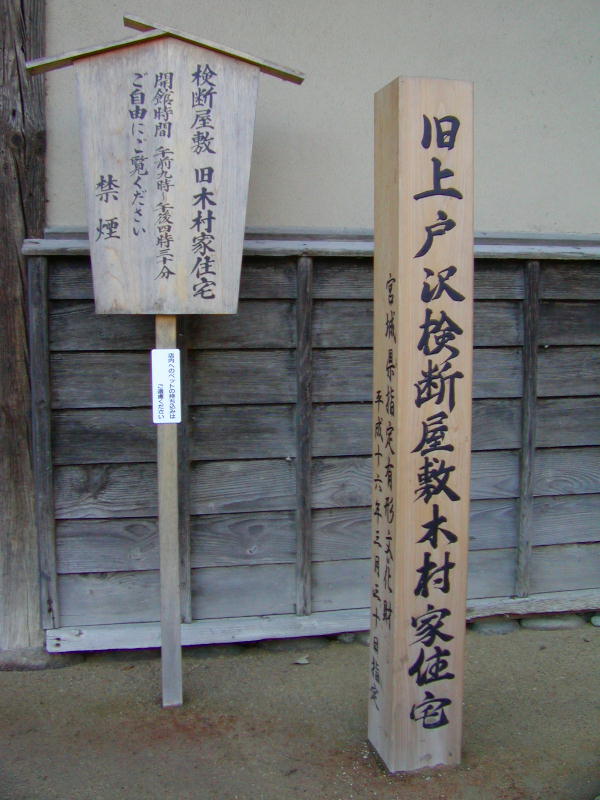

�E�����F�@�{�錧���Ύs��������ړ��@���Ύs�ޖ؊�������Ɉڒz����

�@���ď�ˑf���~���ؑ��ƏZ����݂��Ă����A�����̏�ˑ�n��́A���ˋ��̔ԏ����u����Ă����h�꒬�ł��B�ؑ��Ƃ́A���̏�ˑ�h�̍s����^���Ȃǂ̋Ɩ����i�錟�f�����X�߂��Ƃł���A�ؑ��ƏZ��́A�]�˒����͉���Ȃ��Ƃ���錚�z�����̕��ނ����p���A�Q�O�O�R�N�R���ɍޖ؊�������Ɉڒz�������ꂽ���̂ł��B�h�꒬�̏ے��ł������M�d�ȌÌ��z�ł������łȂ��A�ː�����̏h��̂��肳�܂ȂǁA�����̏����㐢�ɓ`����M�d�ȕ������ł��邱�Ƃ��]�����ꂽ���̂ł��B���˂̌Â��`�Ԃ��c�����f���~�̈�\�Ƃ��ċM�d�ł���B

|

���Ύs�ޖ؊�������Ɉړ�������ˑf���~

���ؖ�

�͘F��(�����)

|

|

�ޖ؊�@�X��(������������@�Ђނ�)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs���������

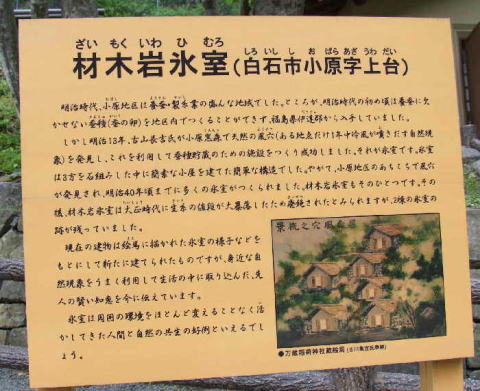

�E�����F��������A�����n��͗{�\�E�����Ƃ̐���Ȓn��ł����B

�@�P�W�W�O�N(�����P�R�N)�ÎR���g�����������X�œV�R�̕��������A����𗘗p���Ď\�풙���̂��߂̎{�݂����萬�����܂����B

�@�����n��̂��������ŕ�������������A�P�X�O�V�N(�����S�O�N)���܂łɑ����̕X���������܂����B�ޖ؊�X�������̂ЂƂł��B���̌�A�ޖ؊�X���͑吳����ɐ����̒l�i����\���������ߔp�₳�ꂽ�Ƃ݂��܂����A�Q���̕X���̐Ղ��c���Ă��܂����B

|

|

|

���R�O���m�L

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs�������n��

�E�����F���k�암�ȓ삩��l���A��B�ɋH�Y���鏬���ŁA���������k�n���ŗB��̎����n

�@�����ޖ؊�Ί݂̌Պ�̐�ǂŔ�������A�P�X�S�Q�N(���a�P�V�N)�ɍ��w��V�R�L�O��

|

|

|

�ޖ؊�(������������)

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs�������n��

�E�����F���̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���قǂ̒������`�ł��B����Β���ߗ��ɂ����̂ł����A�����U�T�����z���鋐�傳�͈���

|

|

|

���苽�y��

|

�E�ꏊ�F�{�錧���Ύs�������n��

�E�����F�ޖ؊�𒆐S�Ƃ��Đ������ꂽ�������͎��R�����ł��邾�����̂܂ܐ������A�����̎��R�����p���Ȃ����E���E���̒r�Ƒ��݂����B���̂����A��̒r�̒��S�ɂ́A�t�߂ɂ��������𗘗p���Č����̃V���{���ƂȂ郂�j�������g�𐘂��A������ɗ��Ƃ��ȂǁA�ω��ɕx���̌i�ς����o���Ă���B�@

|

|

|

�@

�@

�@

�@